ТЕХНИКА

Источник: Словарь-справочник экономиста по труду и человеческим ресурсам 2009

Источник: Экономический словарь. Учебное пособие. М. МИИТ 2011

Источник: Словарь инновационных терминов 2016

Источник: Словарь-справочник экономических и юридических терминов. 2015

Источник: Справочный коммерческий словарь

1) совокупность технических средств производственно-экономической деятельности, предназначенных для повышения производительности труда и качества продукции, облегчения труда, уменьшения доли ручного труда, автоматизации и механизации производства, улучшения бытового обслуживания, совершенствования образа жизни людей; 2) совокупность навыков и приемов деятельности.

Источник: Словарь менеджера.

Техника - совокупность средств человеческой деятельности, создаваемых для осуществления процесса материального производства и удовлетворения непроизводственных потребностей общества.

Техника - в философском знании - совокупность искусственно созданных материальных средств социальной действительности, используемых в целях познания и преобразования действительности.

Техника - машины, механизмы, приборы, устройства, орудия той или иной отрасли производства.

Источник: Финансовый словарь проекта «Финам», проект www.finam.ru/dictionary

Источник: Современная экономическая наука в понятиях и терминах 1997 г.

Источник: Краткий экономический словарь. 1958

Осн. назначение Т.— частичная или полная замена производств. функций человека с целью облегчения труда и повышения его производительности. Т. позволяет на основе познания законов природы существенно повысить эффективность трудовых усилий человека, расширить его возможности в процессе целесообразной трудовой деятельности, рационально (комплексно) использовать природные ресурсы, осваивать недра Земли, Мировой океан, возд. и космич. пространства.

По функциональному назначению различают производственную и непроизводственную Т. Осн. часть технич. средств составляет производственная Т.: машины, двигатели, механизмы, инструменты, аппаратура управления машинами и технологич. процессами, производств. здания и сооружения, дороги, мосты, каналы, средства транспорта, коммуникации, связи и т. д. Наиболее активная часть производственной Т.— машины., в составе к-рых можно выделить неск. осн. групп: технологич. машины — металлообрабатывающие, строительные, горные, металлургические, сельскохозяйственные, текстильные, пищевые, бумагоделательные и др.; трансп. машины — автомобили, тепловозы, электровозы, самолёты, теплоходы и др.; транспортирующие машины — конвейеры, элеваторы, краны, подъёмники и др.; контрольно-управляющие и вычислит. машины (в т. ч. централизованного контроля и управления, информационные и др.); энергетические машины — электрические, двигатели внутр. сгорания, турбины и т. д.

В составе непроизводственной Т. ведущее место занимают средства коммунальной и бытовой Т., Т. передвижения, спортивная Т., Т. образования и культуры. Особую группу технич. средств составляет военная Т.

Универсальной классификации Т. ещё не создано. Наиболее часто её классифицируют, исходя из отраслевой структуры произ-ва (напр., Т. пром-сти, Т. транспорта, Т. с. х-ва) либо применительно к отд. структурным подразделениям произ-ва (напр., авиационная Т., мелиоративная Т.). В нек-рых случаях исходят из естественнонаучной основы отд. отраслей Т. (напр., ядерная Т., холодильная Т., вычислительная Т. и др.).

Основные этапы развития техники. Т. прошла исторически длительный путь развития — от примитивных орудий первобытного человека до сложнейших автоматич. устройств. Особенно важную роль в развитии обществ. произ-ва сыграли рабочие машины. Изобретение прядильных рабочих машин и создание универсальной паровой машины дали толчок пром. перевороту кон.— нач. 19 вв., ознаменовавшему переход от мануфактурного способа произ-ва к машинному. Усовершенствованная паровая машина могла приводить в движение уже не одну, а целый ряд рабочих машин. Это явилось предпосылкой создания различных передаточных механизмов, образовавших во многих случаях широко разветвлённую механич. систему. Характеризуя эволюцию механич. средств труда, представляющих собой важнейшую составную часть Т., К. Маркс дал след. схему их развития: «Простые орудия, накопление орудий, сложные орудия; приведение в действие сложного орудия одним двигателем — руками человека, приведение этих инструментов в действие силами природы; машина; система машин, имеющая один двигатель; система машин, имеющая автоматически действующий двигатель,— вот ход развития машин» (там же, т. 4, с. 156). Развитие крупной пром-сти стало возможным благодаря тому, что она овладела наиболее характерным для неё средством произ-ва — самой машиной. Если первоначально механич. станки, паровые и др. машины создавались отд. искусными рабочими ручным способом, то в дальнейшем, с увеличением мощности рабочих машин, двигательного и передаточного механизмов, их усложнением и совершенствованием, с появлением новых материалов, трудно поддающихся обработке, возникла объективная необходимость массового (промышленного) произ-ва и применения машин в пром-сти. Начав произ-во «машин машинами», крупная капиталистич. пром-сть создала тем самым адекватный ей технич. базис (см. Промышленный переворот).

В течение 19—20 вв. технич. средства труда проникли не только в отд. звенья производств. процессов, но и последовательно завоевали все отрасли пром-сти, вытеснив традиционные формы произ-ва, покоившиеся на ручном труде. С развитием крупной пром-сти совершенствовались конструкции, увеличивались единичные мощности и производительность технич. средств. С кон. в. в произ-во внедряется экономичный и компактный двигатель внутр. сгорания, который позволил создать новые типы рабочих и трансп. машин (автомобили, тракторы, экскаваторы, самолёты, теплоходы и др.). Были найдены новые способы преобразования энергии на основе использования паровых и гидравлич. турбин, соединённых с генераторами электрич. тока. Совершенствование электрич. двигателей привело в 1-й пол. 20 в. к повсеместному использованию их в качестве группового и индивидуального привода рабочих машин (в металлорежущих, деревообр., ткацких и др. станках, в кузнечно-прессовых, горных, подъёмно-трансп. машинах, в прокатных станах и т. п.).

В системе машин предмет труда последовательно вступает в ряд связанных между собой частичных процессов обработки, к-рые выполняются совокупностью разнородных, но взаимно дополняющих друг друга машин. В развитой форме система машин создаёт предпосылки для непрерывно-поточного произ-ва, широкого применения автоматов, к-рые самостоятельно, без непосредств. участия человека выполняют все осн. и вспомогат. операции по заранее заданной программе (напр., переключение скоростей и подач, реверс, установка изделий и снятие их после обработки, подведение и отвод рабочих органов и т. д.).

Каждый автомат представляет собой сложный агрегат, включающий один или неск. двигателей, ряд передаточных механизмов, неск. рабочих органов и спец. устройства контроля, регулирования, управления и др.

В ходе автоматизации производства создаются машины-автоматы, в к-рых одновременно могут действовать десятки рабочих органов, выполняющих сложнейшие технологич. операции. Автоматич. Т. освобождает человека от напряжённой работы по выполнению трудоёмких функций, обеспечивает значит. рост производительности труда и высокое качество работы при сохранении однородности, точности и постоянства параметров выпускаемой продукции.

Основные показатели техники. Гл. показателями действующей и вновь создаваемой Т. являются её производительность, надёжность, экономичность произ-ва и эксплуатации. Производительность Т. определяется количеством продукции, изготовляемой с её помощью (либо обрабатываемой, перевозимой и т. п.) в единицу времени. Надёжность Т. (технич. средств) характеризуется её способностью без отказов давать продукцию заданного качества и в требуемом количестве или отвечать своему технологич. назначению в течение обусловленного периода времени. Долговечность Т. зависит не только от специфич. качеств отд. технич. средств и условий их эксплуатации, но и от темпов технич. прогресса, к-рые определяют т. н. моральный износ Т. и ограничивают экономически целесообразную долговечность тех или иных машин, механизмов и т. п. временем, в течение к-рого появляется более совершенная Т. Экономичность произ-ва и эксплуатации Т. определяется расходом потребляемых сырья, материалов, топлива, энергии, уровнем затрат на обслуживание, оплату труда, а также стоимостью вспомогат. устройств, необходимых для создания и нормальных условий использования Т. (фундаментов, производств. площадей и т. п.). Производительность, надёжность и экономичность эксплуатации Т. могут быть повышены её модернизацией — усовершенствованием конструкций исполнит, органов, привода, передаточного механизма, а также автоматизацией. Своевременно осуществлённая модернизация позволяет продлить время использования Т., обеспечить её соответствие требованиям произ-ва.

Помимо обеспечения заданных производств. показателей, совр. Т. должна удовлетворять требованиям эргономики, технич. эстетики, экологии. Критерии эргономики предполагают согласованность функционирования технич. систем с физиология, и нервно-психич. особенностями человека. Оптим. сочетание способностей человека и возможностей Т. в системе «человек и машина» существенно повышает экономическую эффективность социалистического производства. Технич. эстетика определяет осн. требования и направления формирования гармоничной производств. среды, создаваемой средствами Т. с целью улучшения условий труда, быта и отдыха людей. С расширением масштабов научно-технического прогресса, появлением и развитием новых отраслей Т. важное значение приобретают необходимость охраны природной среды, оптимизации условий жизнедеятельности человека, предотвращения нежелательных и вредных последствий воздействия производств. и энергетич. Т. на недра Земли, атмосферу, флору, фауну и самого человека.

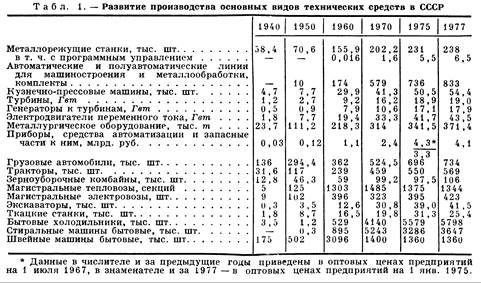

Тенденции развития техники. Технич. прогресс в произ-ве зависит гл. обр. от степени оснащённости пром-сти, стр-ва, с. х-ва, транспорта наиболее совершенными средствами механизации произ-ва и автоматизации производств. процессов. значит. роль играет также технич. оснащённость непроизводств. отраслей нар. х-ва, сферы обслуживания и быта. Рост выпуска осн. видов технич. средств производственной, энергетич. и бытовой Т. в СССР характеризуется данными, приведёнными в табл. 1.

Наиболее интенсивно развивается произ-во тех видов Т., к-рые обеспечивают технич. перевооружение ведущих отраслей тяжёлой пром-сти (энерго- и электромашиностроения, станкостроения, горного и химия, машиностроения, приборостроения, произ-ва средств автоматизации, строит, и подъёмно-трансп. оборудования). Высокие темпы роста характерны и для произ-ва с.-х. Т. (тракторов, кормоприготовительных, рассадопосадочных машин, самоходных шасси и др.), электробытовых приборов и машин.

Совр. период развития Т. характеризуется всё большим ускорением темпов модернизации, замены технич. средств произ-ва, созданием обширной номенклатуры новых машин, механизмов, аппаратов, приборов, макс. стандартизацией и унификацией изделий, интенсивным развитием электроники, радиотехники, химия, технологии, авиационной и космич. Т., ядерной Т., систем автоматич. управления и регулирования, лазерной и вычислит. Т. и др. Важная тенденция развития Т. во

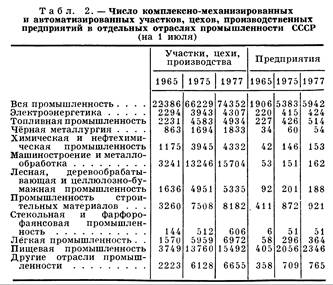

й пол. 20 в.— создание систем машин, в к-рых различные агрегаты, расположенные в определ. технология. последовательности, автоматически воздействуют на предмет труда. Развитие комбинирования и автоматизации в пром-сти приводит к созданию автоматич. линий, цехов-автоматов, заводов-автоматов, обладающих наивысшей экономич. эффективностью (см. табл. 2), а также роботов-автоматов (машин, к-рые частично или полностью выполняют функции человека в процессе произ-ва).

Последние стали применять с 30-х гг. 20 в. наряду с традиционными средствами автоматизации. С развитием робототехники определились 3 разновидности роботов: с жёсткой программой действий; управляемые человеком-оператором; с искусственным интеллектом (иногда наз. интегральными), действующие целенаправленно («разумно») без вмешательства человека. Роботы используются в серийном произ-ве, а также в условиях относит. недоступности для человека или в опасных или вредных произ-вах.

В эпоху научно-технической революции происходит активное вторжение Т. в сферу умств. труда. Развитие электроники, кибернетики, совершенствование ЭВМ создают предпосылки для передачи машинам управляющих, логич. функций человека, т. е. функций его умств. деятельности. Применение контрольно-управляющих, информац. и вычислит. машин облегчает труд по оптимизации планирования и управления произ-вом, повышает продуктивность умств. труда, избавляет человека от выполнения многих трудоёмких расчётных операций, сокращает расходы на адм.-управленч. аппарат. В целях рационализации делопроизводства, повышения эффективности работы конструкторских, технология., планово-экономич. и др. орг-ций расширяются выпуск и использование различных средств оргтехники, к к-рой относятся приборы, устройства и машины — от авторучек и точилок для карандашей до диктофонов, пишущих машин и автоматов, копировально-множительных аппаратов и ЭВМ. Применение средств оргтехники способствует росту производительности управленч. труда и повышению эффективности управления. При системном использовании средств оргтехники производительность труда повышается в среднем на 10—15%, а для отд. категорий работников — на 80—100%.

Взаимосвязь науки и техники. Если в прошлом Т. в основном представляла собой аккумулированные в средствах труда преим. эмпирич. знания и опыт, то ныне в ней всё в большей мере материализуются науч. знания. Паровая машина была создана на эмпирич. основе: Т. парового двигателя на полвека опередила его теорию. В совр. период важнейшие достижения Т.— результат использования фундаментальных науч. открытий. Чисто эмпирич. путём уже невозможно создавать технич. средства, подобные ядерным реакторам, лазерам, ЭВМ и т. д.; предварит, условием их создания является глубокое изучение и познание физич., химия, и др. явлений и процессов, лежащих в основе их действия. Потребности самого произ-ва требуют предварит, изучения этих явлений, теоретич. анализа и обобщения, умения прогнозировать возможности их дальнейшего развития. Т. о., непременное условие развития Т. и, следовательно, материального произ-ва — обеспечение опережающего развития науки по отношению к технике, практике. В то же время технич. уровень произ-ва обусловливает степень использования науки, определяет готовность технич. базы произ-ва к реализации новых науч. идей. Материально-технич. база произ-ва создаёт материальную базу самих науч. исследований, оказывает решающее влияние на качеств. уровень науч. эксперимента, на степень «индустриализации» науки (см. ст. Наука как производительная сила общества).

На базе науч. достижений и открытий происходят качеств. изменения во всех отраслях совр. Т. В корне преобразуются технич. средства, системы, устройства, технологич. методы произ-ва: осуществляется переход от механизации отд. процессов труда к комплексной механизации и автоматизации всего произ-ва, к широкому использованию автоматизированных систем управления (АСУ) с применением ЭВМ. В ходе научно-технич. прогресса проводится сплошная электрификация нар. х-ва, на основе эффективного использования традиционных и новых видов энергии создаётся новая энергетич. база произ-ва. Механич. методы обработки материалов во многих случаях заменяются или дополняются более совершенными, основанными на использовании новейших достижений физики и химии (ультразвуковая, высокочастотная, электроэрозионная, химическая, лазерная и др. виды обработки). Развитие бионики позволяет эффективно применять для решения инженерных задач биологич. методы, использовать в различных областях Т. опыт живой природы. Ускоренно развивается биотехнологич. позволяющая реализовать биологич. методы получения мн. продуктов и веществ (напр., при произ-ве белковой пищи, ферментов, витаминов и др.). Прогресс химич. науки и технологии даёт возможность изменять свойства природных материалов в заданном направлении, создавать широкую гамму синтетич. материалов, новой Т., ускорять технологич. процессы и на этой основе повышать производительность труда и улучшать качество пром. продукции.

Прогресс космич. исследований — пример плодотворного взаимодействия науки и Т., их взаимообогащения в процессе совместного развития. Создание и совершенствование космич. Т. явилось стимулом прогресса не только в области технич. наук и связанных с ними отраслей произ-ва (особенно радиоэлектроники, автоматики, точного приборостроения, материаловедения и др.), но также и в области естеств. и обществ. наук, где появились совершенно новые направления: космич. физика, биология, медицина; космич. философия, психология, право и т. д. Точно так же развитие информационной и вычислит. Т. позволило при изучении процессов связи и управления использовать большой комплекс наук, выдвинуло ряд общенаучных проблем (проблема передачи информации, взаимодействия человека и машины и др.). Взаимосвязь (взаимодействие) науки и Т.— важнейшее условие осуществления не только научно-технич. прогресса, но и обществ. развития в целом.

Связь развития техники с социально-экономическими условиями. Коренные изменения в Т. вызывают цепную реакцию изменений в экономич. и социальных институтах общества. Так, машинное произ-во создало условия для невиданного роста производительности труда и его обобществления, для замены мелкого, кустарного произ-ва крупным. В капиталистич. обществе прогресс, вносимый машинной индустрией, сопровождается обострением и углублением социальных противоречий (см. статьи Индустриализация капиталистическая, Накопление капитала). Обусловленное погоней за прибылью использование Т. приводит к разорению множества мелких товаропроизводителей, сопровождается усилением эксплуатации рабочего класса, ростом безработицы, инфляцией (см. статьи Капитализм, Империализм, Классы и классовая борьба). Только в плановом социалистич. х-ве возникают необходимые социально-экономич. условия для рационального использования Т. как основы научно-технич. прогресса в пром-сти и с. х-ве. Социализм, указывал В. И. Ленин, немыслим без «...техники, построенной по последнему слову новейшей науки...» (Полн. собр. соч., 5 изд., т. 36, с. 300). В социалистич. обществе Т. — могучее орудие всестороннего облегчения труда человека и неуклонного роста обществ. произ-ва. Здесь создаются необходимые предпосылки для использования научно-технич. достижений в интересах развития производит. сил и удовлетворения постоянно растущих материальных и культурных потребностей трудящихся. Научно-технич. прогресс в странах социализма, представляя собой материальную основу для постоянного повышения эффективности обществ. произ-ва, обеспечивает создание новых орудий труда, материалов и технологич. процессов, приводит к качеств. изменениям в структуре произ-ва. Это в свою очередь служит источником расширенного социалистич. воспроиз-ва, роста нац. дохода, систематич. подъёма материального и культурного уровня народа. В социалистич. странах успешно развиваются мн. отрасли совр. Т., в частности энергетическая, горная, металлургическая, строительная, транспортная, полиграфическая, Т. текстильной, лёгкой, пищевой и др. отраслей пром-сти (см. Интеграция социалистическая экономическая).

Влияние совр. Т. на общество проявляется не только в сфере материального произ-ва и науки (хотя последние и остаются гл. сферами воздействия). Так, напр., развитие военной Т., и особенно средств стратегия, назначения, определяет важные аспекты взаимоотношений гос-в, отражается на состоянии их экономики. Система образования, культура, быт в значит. мере преобразуются под воздействием постоянно развивающихся технич. средств. Кино, радио, телевидение вызвали к жизни новые виды искусства, оказали глубокое воздействие на всю человеческую культуру. Появление и распространение технич. средств обучения позволило повысить эффективность уч. процесса в средней и высшей школах. Всё большее развитие получает бытовая Т., используемая для облегчения мн. домашних работ, создания комфорта в повседневной жизни. Большое распространение получили торг. и бытовые автоматы. Во мн. странах сформировались спец. службы быта, занимающиеся внедрением бытовых машин, их обслуживанием и ремонтом.

Развитие нек-рых видов совр. Т. вследствие их сложности, высокой стоимости, необходимости объединения усилий науч. учреждений мн. стран для решения актуальных нар.-хоз. науч. и культурных задач обусловливает междунар. научно-технич. кооперацию. Так, сотрудничество в области телевидения позволило создать системы Интервидения, Евровидения и др.; научно-технич. кооперация в атомной энергетике координируется Междунар. агентством по атомной энергии; социалистич. страны осуществляют технич. сотрудничество в орг-циях «Интерметалл» (в области чёрной металлургии), «Интерхим» (в произ-ве химич. продукции) и др. (см. Научно-техническое сотрудничество социалистических стран). В области космонавтики успешно осуществлены совместный сов.-амер. космич. полёт кораблей «Союз» и «Аполлон» (1975), полёт междунар. космич. экипажей с участием космонавтов ЧССР, ПНР, ГДР (1978) и НРБ (1979), реализуется междунар. сотрудничество социалистич. стран по программе «Интеркосмос» и т. д. Ряд крупных научно-технич. проблем будущего — полёт человека к планетам Солнечной системы, развитие глобальной радиои телевизионной связи, создание новых видов аппаратуры и др.— требует обобщения технич. опыта и науч. достижений разных стран. Междунар. кооперация в области науки и Т.— эффективное средство реализации крупных целевых программ, направленных на решение важнейших проблем научно-технич. прогресса.

Источник: Экономическая энциклопедия. Политическая экономия в 4 т. Советская энциклопедия 1979-1980 гг.