участие женщин в процессе производства. Форма этого участия определяется общественным строем. Массовое применение наемного женского труда было связано с развитием машинного производства и крупной капиталистической промышленности. Это вызвало усиление эксплуатации рабочего класса в целом. Если раньше в стоимость рабочей силы входила сумма, потребная для воспроизводства средств существования рабочего и его семьи, то с развитием применения женского и детского труда содержание семьи распределяется между всеми работающими, соответственно снижается уровень заработной платы. Но особенной эксплуатации при капитализме подвергаются женщины-работницы. Используя хроническую массовую безработицу, буржуазия за одинаковую работу устанавливает работницам более низкую заработную плату, чем рабочим-мужчинам. Заработная плата квалифицированных работниц нередко ниже заработной платы неквалифицированных рабочих-мужчин. Огромных размеров достигает эксплуатация женщин, принадлежащих к национальным меньшинствам. В США средняя заработная плата работниц «небелых», т. е. в основном негритянок, в 1950 г. не достигала 15% средней заработной платы белых рабочих- мужчин. Особенно тяжелы условия труда женщин в колониальных и зависимых странах, где они получают за равный труд гораздо меньшую заработную плату, чем мужчины. Эксплуатация труда женщин является для капиталистов источником дополнительной прибыли. Женщины-работницы и рабочий класс в целом борются за равноправие женщин, за равную оплату за равный труд. Разоблачая эксплуатацию женского труда, революционные рабочие партии признают его прогрессивность, поскольку участие женщин в производстве позволяет им принимать активное участие в общественной жизни. Лишь свержение капитализма создает условия для раскрепощения женщин от всякого рода гнета.

Женский труд в СССР и других странах социализма коренным образом отличается от женского труда в капиталистических странах. В странах социализма женщинам предоставлены равные права с мужчинами во всех областях государственной, общественно-политической, хозяйственной и культурной жизни. Во всех отраслях труда существует равная оплата за равный труд рабочих, независимо от пола. Женский труд в странах социализма широко применяется во всех сферах материального производства и культурной жизни. Женщины принимают активное участие в управлении государством. Социалистическое общество создает необходимые для этого условия. Широкое применение женского труда на равноправных с мужским трудом началах на базе социалистической собственности является основным экономическим условием освобождения женщин от всякого рода гнета.

ЖЕНСКИЙ ТРУД

ЖЕНСКИЙ ТРУД

Источник: Краткий экономический словарь. 1958

ЖЕНСКИЙ ТРУД

участие женщин в процессе общественного произ-ва, характер к-рого определяется социально-экономич. системой общества. В эксплуататорском классовом обществе господство частной собственности на средства произ-ва создаёт социальные условия неравенства женщины, в т. ч. в трудовых отношениях. Освобождение женщины, её полное равноправие с мужчиной возможно лишь с установлением обществ. собственности на средства произ-ва и уничтожением эксплуатации человека человеком.

На первых стадиях развития классового общества, с возникновением частной собственности, Ж.т. принял «домашний» характер, утратив то общественное значение, к-рое он имел при первобытнообщинном строе, и лишив тем самым женщину её главенствующего положения в семье. В тот период господствующая роль мужчины в обществ. производстве обусловила и его» положение собственника, властелина в семье. Жизнь женщины была замкнута рамками домашнего очага, она стала рабой своего мужа, экономически всецело зависимой от него. В процессе дальнейшего развития производит. сил общества, роста городов и расширения обмена постепенно менялся характер Ж. т.; женщина стала участвовать в производстве материальных благ, однако её труд оставался в осн. на протяжении многих сотен лет частным, обособленным, «домашним». В эпоху капитализма женщина активно включается в произ-во, и труд её приобретает большое обществ. значение. Массовое применение Ж. т. - явление, свойственное капиталистич. формации, эпохе машинного произ-ва, поскольку именно с изобретением машин создалась возможность его широкого использования. «Поскольку машины делают мускульную силу излишней, они становятся средством применения рабочих без мускульной силы или не достигших полного физического развития, но обладающих более гибкими членами. Поэтому женский и детский труд был первым словом капиталистического применения машин» (Маркс К., см. Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 23, с. 406). Ж. т. стал необходим и выгоден капиталисту для удовлетворения потребности в рабочей силе, а также для извлечения дополнит. прибылей в результате дискриминации женщин в оплате труда. Дискриминация женщины привела к усилению эксплуатации всего рабочего класса в целом, к снижению заработной платы рабочих мужчин. Т. о., объективно прогрессивный процесс массового вовлечения женщин в обществ. произ-во в условиях капиталистич. способа произ-ва вызывает прямо противоположные последствия, и проблема Ж. т. превращается в острую и сложную социальную проблему. Маркс и Энгельс всегда подчёркивали прогрессивность участия женщин в обществ. произ-ве, т. к. это выводит женщину из ограниченного круга семейных интересов, делает её экономически независимой в семье, приобщает её к общественно-политич. жизни, пробуждает в ней классовое самосознание. Они решительно выступали против различных теорий (в т. ч. и церковных), утверждавших, что уделом женщин является лишь забота о детях и домашнем очаге. Вместе с тем они разоблачали хищническую эксплуатацию Ж. т. в условиях капитализма. Ф. Энгельс в своей работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства» писал, что «освобождение женщины станет возможным только тогда, когда она сможет в крупном, общественном масштабе участвовать в производстве, а работа по дому будет занимать ее лишь в незначительной мере» (там же, т. 21, с. 162). В. И. Ленин также считал труд женщины в домашнем х-ве «... самым непроизводительным, самым диким и самым тяжким трудом, какой осуществляет женщина. Это труд чрезвычайно мелкий, не заключающий в себе ничего, что хоть сколько-нибудь способствовало бы развитию женщины» (Полн. собр. соч., 5 изд., т. 39, с. 202).

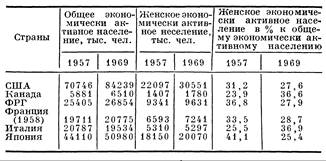

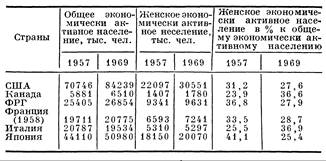

В эпоху империализма усилился процесс широкого распространения Ж. т. Этому в значит. степени способствует развитие научно-технич. прогресса. Внедрение в произ-во автоматики и электроники, счётно-вычислит. и кибернетич. устройств открывает для женщин доступ ко многим новым профессиям, к-рые ранее были связаны с физич. нагрузкой, а теперь с новыми операциями, требующими быстроты, точности и высокой квалификации. В силу этого Ж. т. применяется ныне не только в традиционно «женских» отраслях экономики (текстильная, швейная, пищевая, сфера услуг и т. д.), но и в таких отраслях, как электроламповая, радио-телевизионная, электромеханич., часовая и т. д. В таблице приведены сравнительные данные о доле экономически активного женского населения в отдельных капиталистич. странах за 1957 - 69.

Из таблицы видно, что женщины составляют примерно третью часть всей рабочей силы, фигурирующей на рынке труда в капиталистич. странах. Однако общая тенденция к большей интеграции женской рабочей силы в произ-во, наметившаяся в развитых капиталистич. странах, сдерживается экономич., социальными и моральными факторами, присущими природе капиталистич. строя: неравномерностью экономич. развития, кризисами произ-ва, занятостью женщин в домашнем х-ве и т. д. В результате наряду с абс. увеличением экономически активного женского населения наблюдается относительное уменьшение его доли в общем экономически активном населении. Под влиянием конъюнктурных колебаний и др. факторов происходит то привлечение, то вытеснение женского труда. Монополии охотно используют женскую рабочую силу в периоды экономич. подъёма, а при наступлении экономич. спадов женщин увольняют в первую очередь; они вливаются в резервную армию труда. Так, напр., в Италии за 1959 - 69 занятость женщин сократилась с 26,2 до 19,5%. Как отмечается в итал. печати, это самый низкий уровень занятости женщин не только среди стран ЕЭС, но и во всём мире. Даже по данным официальной статистики, в 1969 среди 308 тыс. безработных в Италии было 73 тыс. женщин, большинство из к-рых молодые работницы.

Серьёзным препятствием для постоянной занятости женщин в капиталистич. произ-ве является низкий общеобразоват. и проф. уровень трудящихся женщин, их деквалификация вследствие возросших требований научно-технич. прогресса. Капиталистич. гос-ва, провозгласив законы о равных правах женщин и мужчин в получении общего и спец. образования, не создали необходимых гарантий для фактич. использования этих прав. У женщин значительно меньше, чем у мужчин, возможностей для получения профессии и повышения квалификации без отрыва от произ-ва в силу большой загруженности на работе и в домашнем х-ве. Низкая квалификация женской рабочей силы обусловливает её второстепенную подсобную роль в произ-ве. Во Франции, напр., среди чернорабочих 29% женщин, среди техников 11,2%, а среди инженеров только 3,5%. Прогнозы на период до 1985 показывают, что даже в традиционно женских отраслях пром-сти - текстильной и швейной, к-рых коснулся технич. прогресс, во Франции будет уволено соответственно 170 тыс. и 135 тыс. работниц.

Ссылаясь на низкую квалификацию женской рабочей силы и стремясь к наибольшему извлечению прибыли из эксплуатации Ж. т., совр. работодатели уклоняются от применения принципа равной оплаты за равный труд, несмотря на то, что он провозглашён конституциями всех бурж. гос-в, предусмотрен Конвенцией (№ 100) Междунар. орг-ции труда (МОТ) и др. нац. и междунар. законодат. актами. По данным Междунар. Бюро труда на 1970, разрыв в почасовой оплате труда мужчин и женщин составлял (в %): во Франции 15, в ФРГ 30, Великобритании 40, Греции 30, Нидерландах 28, Норвегии 26.

Ж. т. в социалистич. обществе. Великая Окт. социалистич. революция освободила трудящуюся женщину от всех форм дискриминации. Трудящиеся - мужчины и женщины - стали гл. производит. силой социалистич. общества, носителями новых, социалистич. производств. отношений. Вследствие этого изменился сам характер Ж. т. Приобщая женщин к общественному труду, социалистич. гос-во ускоряет тем самым развитие производит. сил общества. Закономерность вовлечения женщин в общественное произ-во вытекает из самого характера труда в социалистич. обществе: труда, свободного от эксплуатации и являющегося единственным источником роста благосостояния трудящихся. Т. о., участие женщин в экономич. жизни общества приобретает такое же значение, как и деятельность мужчин.

Принцип равноправия женщин и мужчин законодательно закреплён в Конституции СССР. Статья 118 Конституции определяет право на труд как право на получение гарантированной работы с оплатой труда в соответствии с его количеством и качеством. В сов. законодательстве содержится ряд мер, направленных на охрану труда и здоровья женщины и особенно женщин-матерей, что является важной гарантией осуществления женщинами права на труд. К экономич. гарантиям права женщин на труд относится наличие широкой сети детских учреждений (яслей, детских садов, школьных групп продлённого дня), дающих возможность женщине сочетать труд в общественном произ-ве с воспитанием детей. Для дальнейшего расширения участия женщины в произ-ве в СССР решается проблема превращения бытового обслуживания в крупную механизированную отрасль нар. х-ва, макс. развития общественного обслуживания быта семьи с тем, чтобы облегчить домашний труд женщин. О широком участии сов. женщин в общественном произ-ве говорят следующие цифры: в 1970 женщин - рабочих и служащих, занятых в нар. х-ве СССР, было 45,7 млн. человек, или 51% общей численности рабочих и служащих, в т. ч. в пром-сти 48%, в с. х-ве 42%, в здравоохранении, физкультуре и социальном обеспечении 85%, в просвещении и культуре 72%, в науке и науч. обслуживании 47%. В социалистич. обществе нет дифференциации в оплате труда в зависимости от пола; женщины пользуются равными правами с мужчинами в получении образования, специальности и в повышении квалификации. Рост квалификации является частью вопроса о развитии реального права женщин на труд и диктуется требованиями экономики, непрерывным научно-технич. прогрессом, требующим для работы с новой техникой более квалифицированных кадров. Опыт решения женского вопроса в СССР оказал огромное влияние на Ж. т. в др. странах мировой системы социализма. Коммунистич. и рабочие партии социалистич. стран, в особенности на совр. этапе развития, ставят перед собой задачу: максимально вовлекать женщин в обществ. труд. К нач. 1970 г. уд. вес женщин в общей численности рабочих социалистич. стран колебался от 42 до 49%. Количеств, рост сопровождается качественными изменениями в проф. структуре занятости женщин. Возрастает число женщин, занятых на важных участках произ-ва (мастера, бригадиры, начальники цехов, инженеры, экономисты, агрономы, руководители предприятий и учреждений). Успехи, достигнутые социалистич. странами в осуществлении женщиной её права на труд, стали возможны благодаря социалистич. системе х-ва с её плановой экономикой и социально-экономич. политикой гос-в, направленной на обеспечение права на труд всех граждан, на макс. удовлетворение материальных и духовных потребностей всех членов общества. Но окончат. решение проблемы Ж. т. станет возможным лишь при коммунизме, т. к. социализм не может сразу ликвидировать выработанное тысячелетиями отношение к женщине, к её роли в семье и др. пережитки. В. И. Ленин, говоря о гл. задаче женского рабочего движения, указывал, что «Втянуть женщину в общественно-производительный труд, вырвать ее из „домашнего рабства“, освободить ее от подчинения отупляющего и принижающего - вечной и исключительной обстановки кухни, детской - вот главная задача. Это - борьба длительная, требующая коренной переделки и общественной техники и нравов. Но эта борьба кончится полной победой коммунизма» (Полн. собр. соч., 5 изд., т. 40, с. 193).

На первых стадиях развития классового общества, с возникновением частной собственности, Ж.т. принял «домашний» характер, утратив то общественное значение, к-рое он имел при первобытнообщинном строе, и лишив тем самым женщину её главенствующего положения в семье. В тот период господствующая роль мужчины в обществ. производстве обусловила и его» положение собственника, властелина в семье. Жизнь женщины была замкнута рамками домашнего очага, она стала рабой своего мужа, экономически всецело зависимой от него. В процессе дальнейшего развития производит. сил общества, роста городов и расширения обмена постепенно менялся характер Ж. т.; женщина стала участвовать в производстве материальных благ, однако её труд оставался в осн. на протяжении многих сотен лет частным, обособленным, «домашним». В эпоху капитализма женщина активно включается в произ-во, и труд её приобретает большое обществ. значение. Массовое применение Ж. т. - явление, свойственное капиталистич. формации, эпохе машинного произ-ва, поскольку именно с изобретением машин создалась возможность его широкого использования. «Поскольку машины делают мускульную силу излишней, они становятся средством применения рабочих без мускульной силы или не достигших полного физического развития, но обладающих более гибкими членами. Поэтому женский и детский труд был первым словом капиталистического применения машин» (Маркс К., см. Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 23, с. 406). Ж. т. стал необходим и выгоден капиталисту для удовлетворения потребности в рабочей силе, а также для извлечения дополнит. прибылей в результате дискриминации женщин в оплате труда. Дискриминация женщины привела к усилению эксплуатации всего рабочего класса в целом, к снижению заработной платы рабочих мужчин. Т. о., объективно прогрессивный процесс массового вовлечения женщин в обществ. произ-во в условиях капиталистич. способа произ-ва вызывает прямо противоположные последствия, и проблема Ж. т. превращается в острую и сложную социальную проблему. Маркс и Энгельс всегда подчёркивали прогрессивность участия женщин в обществ. произ-ве, т. к. это выводит женщину из ограниченного круга семейных интересов, делает её экономически независимой в семье, приобщает её к общественно-политич. жизни, пробуждает в ней классовое самосознание. Они решительно выступали против различных теорий (в т. ч. и церковных), утверждавших, что уделом женщин является лишь забота о детях и домашнем очаге. Вместе с тем они разоблачали хищническую эксплуатацию Ж. т. в условиях капитализма. Ф. Энгельс в своей работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства» писал, что «освобождение женщины станет возможным только тогда, когда она сможет в крупном, общественном масштабе участвовать в производстве, а работа по дому будет занимать ее лишь в незначительной мере» (там же, т. 21, с. 162). В. И. Ленин также считал труд женщины в домашнем х-ве «... самым непроизводительным, самым диким и самым тяжким трудом, какой осуществляет женщина. Это труд чрезвычайно мелкий, не заключающий в себе ничего, что хоть сколько-нибудь способствовало бы развитию женщины» (Полн. собр. соч., 5 изд., т. 39, с. 202).

В эпоху империализма усилился процесс широкого распространения Ж. т. Этому в значит. степени способствует развитие научно-технич. прогресса. Внедрение в произ-во автоматики и электроники, счётно-вычислит. и кибернетич. устройств открывает для женщин доступ ко многим новым профессиям, к-рые ранее были связаны с физич. нагрузкой, а теперь с новыми операциями, требующими быстроты, точности и высокой квалификации. В силу этого Ж. т. применяется ныне не только в традиционно «женских» отраслях экономики (текстильная, швейная, пищевая, сфера услуг и т. д.), но и в таких отраслях, как электроламповая, радио-телевизионная, электромеханич., часовая и т. д. В таблице приведены сравнительные данные о доле экономически активного женского населения в отдельных капиталистич. странах за 1957 - 69.

Из таблицы видно, что женщины составляют примерно третью часть всей рабочей силы, фигурирующей на рынке труда в капиталистич. странах. Однако общая тенденция к большей интеграции женской рабочей силы в произ-во, наметившаяся в развитых капиталистич. странах, сдерживается экономич., социальными и моральными факторами, присущими природе капиталистич. строя: неравномерностью экономич. развития, кризисами произ-ва, занятостью женщин в домашнем х-ве и т. д. В результате наряду с абс. увеличением экономически активного женского населения наблюдается относительное уменьшение его доли в общем экономически активном населении. Под влиянием конъюнктурных колебаний и др. факторов происходит то привлечение, то вытеснение женского труда. Монополии охотно используют женскую рабочую силу в периоды экономич. подъёма, а при наступлении экономич. спадов женщин увольняют в первую очередь; они вливаются в резервную армию труда. Так, напр., в Италии за 1959 - 69 занятость женщин сократилась с 26,2 до 19,5%. Как отмечается в итал. печати, это самый низкий уровень занятости женщин не только среди стран ЕЭС, но и во всём мире. Даже по данным официальной статистики, в 1969 среди 308 тыс. безработных в Италии было 73 тыс. женщин, большинство из к-рых молодые работницы.

Серьёзным препятствием для постоянной занятости женщин в капиталистич. произ-ве является низкий общеобразоват. и проф. уровень трудящихся женщин, их деквалификация вследствие возросших требований научно-технич. прогресса. Капиталистич. гос-ва, провозгласив законы о равных правах женщин и мужчин в получении общего и спец. образования, не создали необходимых гарантий для фактич. использования этих прав. У женщин значительно меньше, чем у мужчин, возможностей для получения профессии и повышения квалификации без отрыва от произ-ва в силу большой загруженности на работе и в домашнем х-ве. Низкая квалификация женской рабочей силы обусловливает её второстепенную подсобную роль в произ-ве. Во Франции, напр., среди чернорабочих 29% женщин, среди техников 11,2%, а среди инженеров только 3,5%. Прогнозы на период до 1985 показывают, что даже в традиционно женских отраслях пром-сти - текстильной и швейной, к-рых коснулся технич. прогресс, во Франции будет уволено соответственно 170 тыс. и 135 тыс. работниц.

Ссылаясь на низкую квалификацию женской рабочей силы и стремясь к наибольшему извлечению прибыли из эксплуатации Ж. т., совр. работодатели уклоняются от применения принципа равной оплаты за равный труд, несмотря на то, что он провозглашён конституциями всех бурж. гос-в, предусмотрен Конвенцией (№ 100) Междунар. орг-ции труда (МОТ) и др. нац. и междунар. законодат. актами. По данным Междунар. Бюро труда на 1970, разрыв в почасовой оплате труда мужчин и женщин составлял (в %): во Франции 15, в ФРГ 30, Великобритании 40, Греции 30, Нидерландах 28, Норвегии 26.

Ж. т. в социалистич. обществе. Великая Окт. социалистич. революция освободила трудящуюся женщину от всех форм дискриминации. Трудящиеся - мужчины и женщины - стали гл. производит. силой социалистич. общества, носителями новых, социалистич. производств. отношений. Вследствие этого изменился сам характер Ж. т. Приобщая женщин к общественному труду, социалистич. гос-во ускоряет тем самым развитие производит. сил общества. Закономерность вовлечения женщин в общественное произ-во вытекает из самого характера труда в социалистич. обществе: труда, свободного от эксплуатации и являющегося единственным источником роста благосостояния трудящихся. Т. о., участие женщин в экономич. жизни общества приобретает такое же значение, как и деятельность мужчин.

Принцип равноправия женщин и мужчин законодательно закреплён в Конституции СССР. Статья 118 Конституции определяет право на труд как право на получение гарантированной работы с оплатой труда в соответствии с его количеством и качеством. В сов. законодательстве содержится ряд мер, направленных на охрану труда и здоровья женщины и особенно женщин-матерей, что является важной гарантией осуществления женщинами права на труд. К экономич. гарантиям права женщин на труд относится наличие широкой сети детских учреждений (яслей, детских садов, школьных групп продлённого дня), дающих возможность женщине сочетать труд в общественном произ-ве с воспитанием детей. Для дальнейшего расширения участия женщины в произ-ве в СССР решается проблема превращения бытового обслуживания в крупную механизированную отрасль нар. х-ва, макс. развития общественного обслуживания быта семьи с тем, чтобы облегчить домашний труд женщин. О широком участии сов. женщин в общественном произ-ве говорят следующие цифры: в 1970 женщин - рабочих и служащих, занятых в нар. х-ве СССР, было 45,7 млн. человек, или 51% общей численности рабочих и служащих, в т. ч. в пром-сти 48%, в с. х-ве 42%, в здравоохранении, физкультуре и социальном обеспечении 85%, в просвещении и культуре 72%, в науке и науч. обслуживании 47%. В социалистич. обществе нет дифференциации в оплате труда в зависимости от пола; женщины пользуются равными правами с мужчинами в получении образования, специальности и в повышении квалификации. Рост квалификации является частью вопроса о развитии реального права женщин на труд и диктуется требованиями экономики, непрерывным научно-технич. прогрессом, требующим для работы с новой техникой более квалифицированных кадров. Опыт решения женского вопроса в СССР оказал огромное влияние на Ж. т. в др. странах мировой системы социализма. Коммунистич. и рабочие партии социалистич. стран, в особенности на совр. этапе развития, ставят перед собой задачу: максимально вовлекать женщин в обществ. труд. К нач. 1970 г. уд. вес женщин в общей численности рабочих социалистич. стран колебался от 42 до 49%. Количеств, рост сопровождается качественными изменениями в проф. структуре занятости женщин. Возрастает число женщин, занятых на важных участках произ-ва (мастера, бригадиры, начальники цехов, инженеры, экономисты, агрономы, руководители предприятий и учреждений). Успехи, достигнутые социалистич. странами в осуществлении женщиной её права на труд, стали возможны благодаря социалистич. системе х-ва с её плановой экономикой и социально-экономич. политикой гос-в, направленной на обеспечение права на труд всех граждан, на макс. удовлетворение материальных и духовных потребностей всех членов общества. Но окончат. решение проблемы Ж. т. станет возможным лишь при коммунизме, т. к. социализм не может сразу ликвидировать выработанное тысячелетиями отношение к женщине, к её роли в семье и др. пережитки. В. И. Ленин, говоря о гл. задаче женского рабочего движения, указывал, что «Втянуть женщину в общественно-производительный труд, вырвать ее из „домашнего рабства“, освободить ее от подчинения отупляющего и принижающего - вечной и исключительной обстановки кухни, детской - вот главная задача. Это - борьба длительная, требующая коренной переделки и общественной техники и нравов. Но эта борьба кончится полной победой коммунизма» (Полн. собр. соч., 5 изд., т. 40, с. 193).

Источник: Экономическая энциклопедия. Политическая экономия в 4 т. Советская энциклопедия 1979-1980 гг.